|

|

|

|||||||||||||||||||||||

Traditionelle Züchtung mit gentechnischer UnterstützungInterview mit Cesare Gessler, ETH Zürich Forschungsschwerpunkt

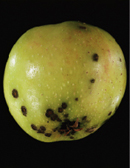

Herr Gessler, Sie befassen sich mit der Resistenz von Apfel gegen die Pilzkrankheiten Schorf und Mehltau, die im Obstbau grosse Schäden anrichten. Was genau versuchen Sie herauszufinden? In Zusammenarbeit mit der FAW (Eidgenössische Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau, Wädenswil) lokalisieren wir Resistenzgene auf Genomkarten des Apfels. Diese Resistenzgene des Apfels können in den Kreuzungsnachkommen mit DNA-Markern identifiziert werden. Die Züchtung verwendet diese Ergebnisse dann, um Schorf- und Mehltau-resistente Apfelsorten zu züchten. TechnikSie nutzen die Gentechnik in Ihrer Forschung nicht zur Übertragung von Genen, sondern zur molekularen Diagnose der apfeleigenen Resistenzgene. Welche Techniken setzen Sie ein und wie funktionieren diese? Als erstes wird die DNA aus dem Blatt eines jungen Sämlings extrahiert. Dann wird die DNA-Probe auf Vorhandensein dieser Marker analysiert. Wenn das Pflänzchen die gewünschten Marker hat, so hat es auch die gewünschten Gene. Bei der traditionellen Auslese kann im Gegensatz zur molekularen Diagnose nur über die Ausprägung eines Merkmals gefolgert werden, ob ein Gen vorhanden ist oder nicht. Dazu sind mehr oder weniger aufwändige Tests und Beobachtungen nötig. Schorfresistenz kann an jungen Pflänzchen im Gewächshaus nach künstlicher Infektion bestimmt werden. Ob das Merkmal auf einem oder auf mehreren Genen basiert, kann jedoch nur mit molekularen Methoden geklärt werden. Resistenz, die auf einem Gen basiert, kann oft nach kurzer Einsatzzeit vom Pilz überwunden werden. Mehrere Resistenzgene hingegen können eine dauerhafte Resistenz bewirken.

Welche Vorteile hat die markergestützte Selektion noch? In naher Zukunft werden immer mehr Gene mit Markern identifiziert werden und somit wird die markergestützte Selektion immer effizienter. Eine Vision ist, dass wir aus zehntausend Sämlingen einige wenige auswählen können, welche die Grundausstattung der absolut notwendigen Gene (resp. Allele) für die gewünschten Merkmale enthalten. Diese würden dann weitergeprüft und irgendwann würde aus einem dieser Sämlinge letztlich eine neue Sorte entstehen. Zusammengefasst kann man sagen, dass die markergestützte Auswahl gegenüber der traditionellen Selektion die Vorteile hat, dass sie im Frühstadium erfolgt und gleichzeitig für etliche Merkmale gemacht werden kann. Darüber hinaus kann die "Pyramidenwirkung" von Genen genutzt werden. Das heisst, es kann auf mehrere Gene hin selektiert werden, die den gleichen Phänotyp bewirken oder beeinflussen. BiosicherheitNach welchen Kriterien werden Apfelpflanzen für die traditionelle Züchtung selektioniert? Die Individuen, die aus traditioneller Kreuzung hervorgehen, werden nicht nur nach dem Vorhandensein von Resistenzgenen, Farbe der Früchte und Wuchstypus selektioniert, sondern auch - wohl das Wichtigste am Schluss: Auf die Qualität der Früchte. Dieses Selektionskriterium wurde natürlich schon immer angewendet. Ein Apfel der ungeniessbar ist, würde nie ausgewählt. Die Qualität der Früchte kann nur in wenigen Fällen ohne einen Menschen, der hineinbeisst, bestimmt werden. Wird für klassisch gezüchtete Apfelsorten Biosicherheitsforschung gemacht? Es ist mir bei all den Degustationen, die von Experten und Laien von solchen potenziellen neuer Sorten gemacht wurden, kein einziger Fall von Vergiftungen zu Ohren gekommen noch eines der Probleme, die man als potenzielles Risiko der transgenen Pflanzen beschreibt. Hierzu zähle ich beim Apfel zum Beispiel eine mögliche Auskreuzung und Verwilderung der Pflanzen. Die Resistenzgene stammen in der Regel von wilden Apfelarten ab und werden über mehrere Generationen durch Rückkreuzung in den Kulturapfel eingebaut. Diese Rückkreuzungen sind notwendig, um alle unerwünschten Eigenschaften (zu sauer, zu klein, zu holzig usw.) zu eliminieren. Wenn dann endlich eine Pflanze mit den geforderten Eigenschaften gefunden wird, hat sie somit schon eine umfangreiche sorgfältige Prüfung hinter sich und ihre Vorfahren sind altbekannte und bewährte Sorten oder Zuchtlinien. Sind nach Ihrer Einschätzung bei einer Apfelsorte, die ein Resistenzgen durch klassische Züchtung erhalten hat, andere Biosicherheitsüberlegungen anzustellen als bei einer Apfelsorte, bei der ein Resistenzgen mittels Gentechnik übertragen wurde? Wenn wir nun apfeleigene DNA, welche wir traditionell eingezüchtet haben, ohne apfelfremde DNA, also ohne Selektionsgene und ohne fremde Promotoren, einbauen könnten und das noch am genau gleichen Ort wie bei Wildtypen, würde ich vermuten, dass wir keine anderen Probleme haben als bei der traditionellen Züchtung. Klar, ist das eine Spekulation und der Beweis steht aus. Eine solche Pflanze, bei der wir einen "Fehler", zum Beispiel Anfälligkeit gegen Schorf, korrigiert haben würde genau so überprüft wie eine Pflanze, die klassisch gezüchtet wurde. Wo liegen die Probleme bei der Übertragung von Resistenzgenen mit molekularbiologischen Methoden? Die heutige Technik erlaubt noch nicht, die DNA genau zu positionieren, sondern die DNA wird irgendwo eingebaut. Theoretisch können da unerwartete Folgen auftreten. Im Weiteren wird heute mehrheitlich mit einem Promotor aus einem Pflanzenvirus gearbeitet und es werden noch Selektionsgene benötigt, die auch nicht von der Art selber abstammen. Das sind alles potenzielle Gefahrenquellen, wobei wir eigentlich keine Kenntnisse über die Art der Gefahren und noch weniger über die Auswirkungen haben. Somit verlagert sich diese Diskussion eher auf die emotionale Ebene. BeispieleKönnen Sie Beispiele aus der Forschungspraxis mit transgenen Äpfeln nennen? In den USA (Cornell-University) haben die Forscher verschiedene Gene in Apfel eingebaut; beispielsweise das Gen für Chitinase und/oder Atacin-E, ein Toxin gegen Bakterien aus der Seidenraupe. Die Früchte dieser transgenen Apfelpflanzen wurden auch schon getestet und sollen keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen haben. Diese Pflanzen sind widerstandsfähiger gegen den Feuerbrand und entsprechen ansonsten der nicht transformierten Ursprungssorte. Was wir nicht wissen, ist, welche Wirkung das Toxin auf natürliche Bakterien und die Pilzflora (Mykorizza) zum Beispiel im Boden hat. Hier ist nicht nur Forschung nötig, sondern auch neue Forschungsansätze, da mit den heutigen Methoden der Bodenuntersuchungen sicher keine Effekte nachgewiesen werden können. PerspektivenWie realistisch ist es, dass in naher Zukunft Resistenzgene für diese Krankheiten mit gentechnischen Methoden auf Apfel übertragen werden? Wir sind in unserer Forschung bereits soweit, dass wir versuchen diesen Weg zu gehen. Ausgehend von Markern konnten wir Sequenzen identifizieren, die potenzielle Resistenzgene darstellen. Um festzustellen, ob solche Sequenzen auch wirklich die richtigen Allele sind, welche effektiv die Pflanze resistent machen, versuchen wir nun, diese in eine schorfanfällige Pflanze einzubauen, also eine "transgene" Pflanze zur Kontrolle zu erhalten. Gleichzeitig wollen wir das Antisens auf eine Sorte äbertragen, die definitiv ein Resistenzgen hat. Dies wird uns erlauben, erstens festzustellen, ob wir wirklich das Resistenzgen identifiziert haben und zweitens, es auch unabhängig vom Einbauort funktioniert. Der nächste Schritt ist, die apfeleigene Promotorsequenz einzubauen und auf den apfelfremden Promotor zu verzichten. Falls in drei bis fünf Jahren solche Pflanzen auch in ausgedehnten Labortests resistent sind, werden wir weitere Gene identifizieren und bereitstellen. Für uns nicht abschätzbar ist, wann die notwendigen technischen Fortschritte erreicht sind, die genaues Positionieren der einzubauenden DNA und den Verzicht auf Selektiongene erlauben. Klar könnten wir in einen Golden Delicious die apfeleigene Resistenzgene einbauen, irgendwo, und die Selektionsgene beibehalten, aber dann wird dieser Apfel sowenig (oder soviel) akzeptierbar sein wie die heutigen GMOs.

Studium an der ETH-Zürich Abschluss Agronomie und Doktorat in Pflanzenpathologie 1977 Forschungsaufenthalt in den USA 1979-1980 zum Thema "Induzierte Resistenz bei Pflanzen gegen Krankheiten". Ab 1980 Dozent in Phytopathologie und Leiter einer Forschungsgruppe an der ETH. Forschungsschwerpunkt Apfelkrankheiten (Schorf und Mehltau) und falscher Rebenmehltau.

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

Produkten.

Produkten.